龍勢会、2025年始動!!

2025年01月16日

大潟村の和太鼓の団体、八郎太鼓龍勢会の新年最初の練習に行ってきました!

お母さんの横でこっそり練習に参加している子どもたちについほっこりしてしまいますが、

久々の練習ということもあって皆さん気合いが入っています。

新人さんもいたのでベテランメンバーが教える場面も。逆にベテランメンバーが慣れでやってる部分を質問されて考え込む場面もあって、新人とベテランが刺激し合ってるんだなあと感心してしまいました。

村のイベントなどでみる迫力ある演奏はこうやって出来てるんですね!!

真剣に練習する中でもカメラを向けるとポーズをとったりしてくれます。

さすがのサービス精神。皆さん慣れてますね。

練習再開を待っていたのは大人だけではありません。一緒にきている子どもたちも友達に会えると楽しみにしていました。大人に混じって太鼓を叩いたり、ピクニックみたいにお菓子を広げて遊んだり、とっても楽しそうです。

太鼓を叩くときはしっかりリズムをとって大人顔負けの腕前を見せてくれる場面もあり、将来は龍勢会で叩いてくれるのかなと想像してしまいました。

龍勢会は2月に大潟村で行われる国際料理交流会、ふるさと祭り、芸文祭での演奏が予定されています。

大迫力の和太鼓演奏を見たい人はぜひ大潟村へ足を運んでください!!

(A・I)

LGBTQを知るコト~アライの輪を広げよう~

2025年01月15日

1月10日(金)

公民館にて、講話「LGBTQを知るコト~アライの輪を広げよう~」が開催されました。

会場には アルチ珈琲工房さん も来てくださり、フリーコーヒーを提供してくださいました(*^-^*)

丁寧に入れてくださる珈琲に舌鼓♪

美味しかったな~(*ノωノ)

人と人が繋がり、にぎやかな場所が出来れば良いな。

珈琲をとおして集まりやすい場所を作りたい。そう思い、活動されているそうです。

周りには参加者が集まり、話に花が咲いていました(*^-^*)

この日は冬休みということもあり、小学生も参加していました。

珈琲の良い香りに引き寄せられ、初めての珈琲体験も!

あまーくして飲んでいました(笑)

お味のほどはどうだったのでしょう~(*ノωノ)

さてさて本題!

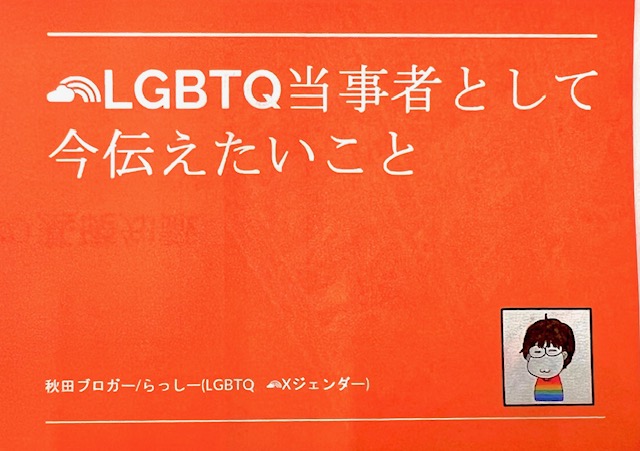

講師は 秋田プライドマーチ実行委員会 共同代表 らっしー氏 です。

らっしーさんは元航空自衛隊で、秋田ブロガーであり、APM共同代表であり、Findomアンバサダーであり…

たくさんの肩書きをお持ちです!

ご自身はLGBTQのXジェンダー(中性)と公言されています。

どんなお話が聞けるのか、とても楽しみです(^^)/

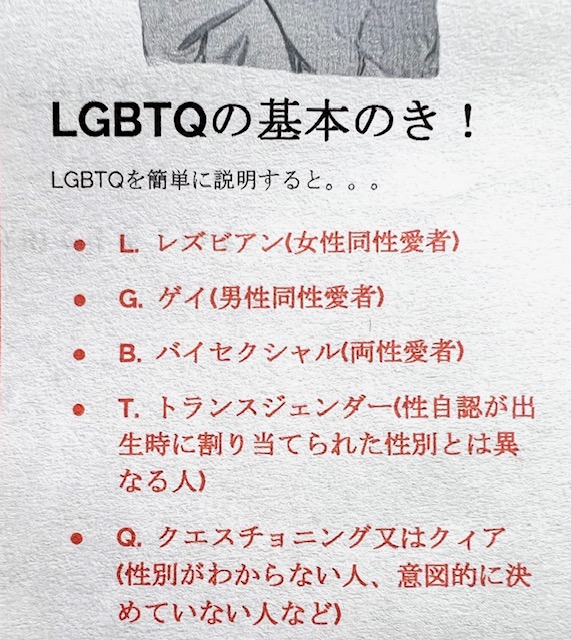

LGBTQ…

良く耳にする言葉だけど、きちんと理解していなかったな(;’∀’)

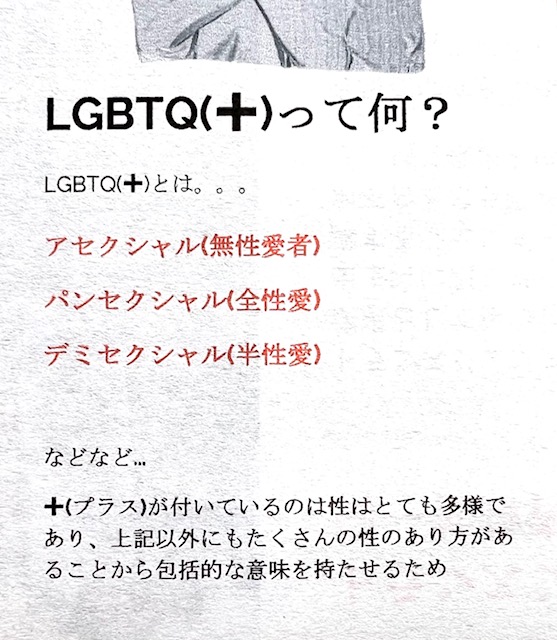

そして、実はLGBTQの他にもあることをご存じですか?

初めて聞く言葉に驚いていると「人の数だけ性がある」というらっしーさんの言葉に、ますます驚きを隠せませんでした(*_*;

「アウティング」。

本人の了承を得ずに他人に話してはならないということ。

その人は「あなただから話してくれた」のだということを心得なければならないということを実感しました。

参加者さんからの質問に、丁寧に答えてくださる場面も。

「アライ」とは、LGBTQの当事者たちに共感し、寄り添いたいと考え、支援する人たちのことを指します。

この会場に来た方たちはそうであると信じています。と挨拶してくださった公民館の竹田さんの言葉が心に残りました。

男らしく…

女らしく…

私が子どもの頃はよく聞かされていました。

これからは「自分らしく」ありのままの自分で。

世代に関わらず、この言葉が浸透していって欲しいなと感じた一日でした。

(Mee)

大潟村教育振興大会

2025年01月14日

1月7日(火)に村民センターにて、

「第42回大潟村教育振興大会」が開催されました。

学校・社会教育の課題について、地域住民や保護者と一緒に理解を深め合うことを目的に毎年開催されており、今年は講演会と村民代表によるパネルディスカッションが行われました。

始めに大潟村の教育振興に務めた方々の表彰が行われ、大潟村教育長あいさつ、大潟村長、大潟村議会議長の祝辞が述べられました。

「地域全体で子どもを育てることを大事にしてきた。そのように育って大人になった方が、今度は自分たちが村を支えたいと思うような村づくりを進めていきたい」

と大潟村長。

次に、国際教養大学 准教授 工藤 尚悟 氏による講演、

「人口減少時代の持続可能なまちづくり-大学生が見ている地域の魅力-」

が行われました。

人口の増加が地域の将来を決める決定的な要因のように扱われているが、総人口が減少しているなかで、減少を回避する方向性の議論だけでいいのか。

人口規模は重要ではあるが、その地域をその地域たるものにしている要素は何か?

「量」だけではなく「質」をまもることが持続可能なまちづくりに大切なのではないか。

人口減少の見方、捉え方を変えると、また見えてくるものがあるということにハッとさせられました。

次に、村民代表によるパネルディスカッションが行われました。

大潟村で生まれ育った人の目線、外から村に来た人の目線で、村の魅力や昔と比べて変化したことなど様々なトークが展開されました。

村外出身で大潟村フレッシュミズの武石さんは、村は外からきても発言がしやすく、またそれが実現しやすいと感じる。

地域を1つの家族と思えたら村民同士もっとわかり合えるのではないか。

株式会社大潟村松橋ファームの松橋さんは、今までは新しいことをしなくても安定していたが、変化の局面を迎えているのを感じる。

村の子どもたちには、部活動など様々な機会、選択肢を与えていきたい。

男鹿市立美里小学校教論の伊藤さんは、子どもの頃から村出身だと良い印象をもたれることが多かった(給食が美味しいらしいね!など)

村は地域と子どもが繋がる機会が多い。基盤がしっかりしてる農家はかなり魅力があると思う。

工藤准教授は、大潟村はボート競技や農業交流などで外国と関わりが多い村という印象。

定住者だけではなく、外側から訪ねてきて関わる人たちも地域を構成する1つ。

と話されました。

個人的に印象に残ったことは、国際教養大学の学生が県外で就職しても、「秋田」と関わる機会を探している人が多いということでした。

(国際教養大学の学生は8割が県外出身者だそうです)

また、場所や物ではなく「人」に出会いたいと感じているそうです。

住んでいると秋田は何もない、と思ってしまいがちですが、「人」もその地域の魅力の1つなのですね。

今回は、個人的にも色々なことを考える良い機会となりました!

(K・M)